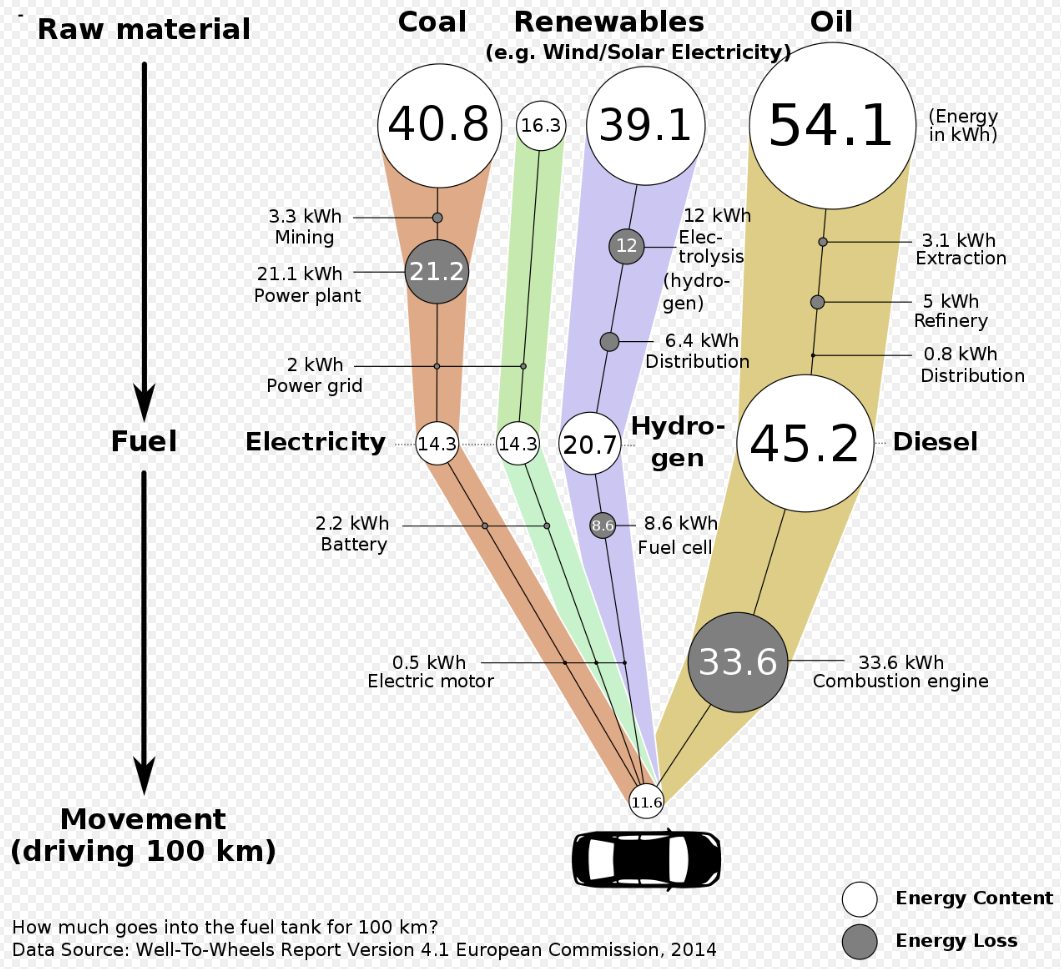

«Ich bin davon überzeugt, meine Freunde, dass das Wasser dereinst als Brennstoff Verwendung findet, dass Wasserstoff und Sauerstoff, seine Bestandteile, zur unerschöpflichen und bezüglich ihrer Intensität ganz ungeahnten Quelle der Wärme und des Lichts werden. Das Wasser ist die Kohle der Zukunft.» Der Ingenieur Cyrus Smith, eine Romanfigur von Jules Verne, ist ein Tausendsassa. Im 1874 erschienen Roman «Die geheimnisvolle Insel» bewahrt er dank seinem grossen technischen Wissen sein auf einer Südseeinsel gestrandetes Grüppchen vor dem Untergang. Jules Verne machte damit ein fortschrittgläubiges Versprechen, wie es bis heute gilt: Die Technik soll es richten. Das Wissen um das Funktionsprinzip der Brennstoffzelle war, als Jules Verne seinen Roman schrieb, schon bald vier Jahrzehnte alt. Der deutsch-schweizerische Chemiker Christian Friedrich Schönbein hatte 1838 Platindrähte in einer Salzsäurelösung mit Wasserstoff umspülen lassen und dabei eine elektrische Spannung gemessen. Die Brennstoffzelle als Umkehrung der damals schon bekannten Elektrolyse, bei der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird, war geboren. Der deutsch-baltische Chemiker und spätere Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald fand 1894 heraus, dass Brennstoffzellen einen besseren Wirkungsgrad als Verbrennungsmotoren haben. Er sah darin, wie die Romanfigur Cyrus Smith, die Zukunft der effizienten Energienutzung. Doch er liess zwei Dinge ausser Acht: Spottbilliges Erdöl sollte schon bald in rauen Mengen aus immer noch mehr Quellen sprudeln, während Wasserstoff nur mit grossem Energieaufwand überhaupt als Element gewonnen werden kann, um ihn dann in der Brennstoffzelle wieder mit Sauerstoff zu verbinden und die dabei freigesetzte Energie in Form von Elektrizität nutzen zu können. Da war es doch einfacher, gleich das raffinierte Erdöl in Form von Benzin oder Diesel in Motoren zu verbrennen. Der Wirkungsgrad blieb sekundär, und bis heute geben Benzin- und Dieselmotoren ein jämmerliches Bild ab, wenn es darum geht, wie effizient sie die Energie bei der Umwandlung in Bewegung einsetzen. Beim Benzinmotor sind es 22 Prozent, beim Diesel 25, wenn man die Rechnung «Well to Wheel», also von der Rohstoffquelle bis zur Bewegung, macht. Das war jahrzehntelang irrelevant, weil im Benzin einfach viel mehr Energie pro Masseeinheit steckt als in Holz oder Kohle. Die Endlichkeit der Ressource und der schon seit dem 19. Jahrhundert bekannte Treibhauseffekt beim Freisetzen von Kohlendioxid interessierte niemanden ernsthaft. Ignoriert wurde damit auch, dass in einem Kilogramm Wasserstoff etwa dreimal soviel Energie steckt wie in Benzin, Erdgas oder Diesel. Doch der Wasserstoff macht es im Auto auch nicht besser. Im Gegenteil. Der Festkörperchemiker Maximilian Fichtner vom Helmholz-Institut für elektrochemische Energiespeicherung in Ulm rechnet vor, dass Brennstoffzellenfahrzeuge auf einen Wirkungsgrad von gerademal 15 Prozent kommen. Der Energiebedarf in Deutschland für den motorisierten Verkehr lag 2017 bei 770 Terrawattstunden. Um die 64 Millionen Fahrzeuge mit Wasserstoff betreiben zu können, wären 1000 Terrawattstunden erforderlich. Das entspräche der Jahresproduktion von etwa 125 Atomkraftwerken mittlerer Leistung oder dem Achtfachen des 2019 in Deutschland produzierten Windstromes. Elektroautos kämen laut Fichtner mit 200 Terrawattstunden aus.

Das Elektroauto ist in Sachen Wirkungsgrad unschlagbar.

Haben sich Jules Verne alias Cyrus Smith und Wilhelm Ostwald getäuscht? Im Prinzip ja, aber insbesondere die Hersteller von Wasserstoffautos halten hartnäckig daran fest, dass der Wirkungsgrad um die 30 Prozent liege. Dabei blenden sie etwa aus, dass alleine an der Wasserstofftankstelle erhebliche Mengen Wasserstoff sich buchstäblich in Luft auflösen. Abgesehen davon, dass es sowohl beim Batterieauto (Lithium, Kobalt) als auch beim Wasserstoffauto (Platin) Ressourcenprobleme gibt, die noch einer Lösung harren, so stellt sich gerade beim Verkehr die Sinnfrage. Auch wenn die derzeit 1,344 Milliarden Autos (pro Sekunde kommt eines dazu) weltweit auf Brennstoffzellen- oder Batteriebetrieb umgestellt würden, so wären die allermeisten Autos im privaten Gebrauch nach wie vor geradezu absurd ineffizient unterwegs, um etwa eine Person von A nach B zur Arbeit zu transportieren. Aus Sicht der Industrie ist es natürlich interessant, einfach immer weiter mit den aktuellen Steigerungsraten (wenn nötig) «saubere» Autos herzustellen, um im Jahr 2030 1,6 Milliarden und zwei Jahrzehnte später gar 2,7 Milliarden Autos auf der Welt herumfahren zu sehen. In diesen Szenarien, wie sie etwa Toyota, dem Brennstoffzellenpionier im Strassenverkehr, vorschweben, gilt dann die Aufteilung, Kleinwagen mit Batterien und grosse Autos mit Brennstoffzellen auszustatten. Das heisst keineswegs, dass die Zukunft nicht den elektrischen Antrieben gehört. Ganz im Gegenteil. Aber es heisst, dass diese Fahrzeuge nicht nur so ressourcenschonend, sondern auch so effizient wie möglich eingesetzt werden müssen. Diese Zukunft muss heissen: Verbot der Privatfahrzeuge und Umstellung auf einen kollektiven Betrieb mit autonom fahrenden Autos und effizienter Auslastung. In Lissabon, hat eine Modellrechnung der PTV Groupwas gezeigt, liesse sich mit einem solchen Konzept der Fahrzeugbestand um 90 Prozent reduzieren – ohne nennenswerte Einschränkung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer. Eine ähnliche Modellrechnung des Internationalen Transportforums beziffert die CO2-Reduktion für die Stadt Lyon auf 48 Prozent. Dann könnte sogar die Frage, ob die Fahrzeuge batterieelektrisch oder mit Wasserstoff angetrieben werden, in den Hintergrund rücken.

Ist damit die Zukunft des Wasserstoffes vorbei, bevor sie begonnen hat? Nein, denn es gibt mehr als genug Anwendungen, die Wasserstoff zum «Fundament der Energiewende» machen, wie es in einem Bericht des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt heisst. Der vom deutschen Bundestag in Auftrag gegebene Bericht beleuchtet in zwei Teilen einerseits die technischen Möglichkeiten und Potenziale der Wasserstofferzeugung, anderseits die praktischen Anwendungen. Dabei zeigt sich, dass eine Energiewende ohne Wasserstoff kaum funktionieren kann. Denn je stärker der Anteil neuer erneuerbaren Energien, namentlich Wind und Sonne, desto grösser wird das Problem der Nutzung dieser Elektrizität. Denn Wind und Sonne gibt es nicht so schön gleichmässig wie die Kohle in einem Kraftwerk. Die Schwankungen in der Produktion sind viel grösser, um zum Ausgleich dieser Schwankungen wird es zunehmend an Speichermöglichkeiten mangeln. Wasserstoff hat, trotz aller Verluste bei der Erzeugung bzw. Umwandlung, dieses Potenzial. Er kann, hoch komprimiert, in Tanks gespeichert werden (was die Energiebilanz weiter verschlechtert), oder er wird ins Gasnetz eingespiesen, wo Wasserstoff grundsätzlich das Zeug hat, das Erdgas zu ersetzen. Und Wasserstoff ist in verschiedenen Industrien, namentlich in der Stahlproduktion, deren CO2-Emissionen in Deutschland rund 40 Prozent jener des gesamten Verkehrs erreicht, der Schlüssel für eine CO2-freie Produktion. Entsprechend spricht die Europäische Union im Rahmen ihres «Green Deal» von der «neuen Wasserstoffwirtschaft als Wachstumsmotor», der auch noch zur «zur Überwindung der durch COVID-19 verursachten wirtschaftlichen Schäden beiträgt». Wasserstoff, so die Energiekommissarin Kadri Simson, «wird dabei eine Schlüsselrolle spielen, da sinkende Preise für erneuerbare Energien und kontinuierliche Innovationen ihn zu einer tragfähigen Lösung für eine klimaneutrale Wirtschaft machen». Das hört sich schon fast verdächtig nach Cyrus Smith an: «Wasser ist die Kohle der Zukunft.» Im Detail klingt es dann realistischer: «Wasserstoff kann Sektoren mit Energie versorgen, die nicht für die Elektrifizierung geeignet sind». Dazu sei eine europaweit koordinierte Vorgehensweise erforderlich. Bis 2030 sollen in der EU riesige Anlagen zur Elektrolyse mit einer Gesamtleistung von mindestens 40 Gigawatt installiert sein – Kosten: 24 bis 42 Billionen Euro - , um bis zu zehn Millionen Tonnen Wasserstoff zu erzeugen. Bis 2050 sollen dann mit einer Investitionssumme von insgesamt bis zu 400 Milliarden Euro 80 bis 120 Gigawatt Solarzellen und Windräder direkt an die Elektrolyseure gekoppelt werden, um Wasserstoff zu produzieren. 160 bis 200 Millionen werden veranschlagt, um ein Stahlwerk auf Wasserstoff umzustellen, bis zu einer Milliarde, um 400 Wasserstofftankstellen zu bauen. Je weiter weg der Zeitstrahl zeigt, desto vager werden die Pläne, insbesondere auch, wo denn der erneuerbare Strom herkommen soll, mit dem die nicht genauer bezifferte Wasserstoffmenge anno 2050 hergestellt werden soll. Der Vorschlag, Kooperationen mit Südost- und Osteuropa, namentlich der Ukraine, und mit nordafrikanischen Ländern zu suchen, um erneuerbaren Strom oder auch Wasserstoff produzieren lassen, deutet es schon an: Europa hat nicht genug erneuerbare Elektrizität, um das angepeilte Zeitalter des Wasserstoffes aus eigenen Ressourcen zu speisen. In Deutschland hat man sich schon etwas weitergehende Gedanken dazu gemacht: Es reicht bei weitem nicht. Das Fraunhofer-Institut rechnet in seiner «Roadmap Wasserstoff» für Europa für das Jahr 2050 mit einer Elektrolysenkapazität zwischen 341 und 511 Gigawatt, was einer Produktion von 800 bis 2250 Terrawattstunden entspräche. Für Deutschland liegt der Bereich zwischen 50 und 80 Gigawatt oder 250 bis 800 Terrawattstunden. Das liegt weit ausserhalb dessen, was mit Sonne oder Wind produziert werden kann. Das Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion geht deshalb davon aus, dass bis 2050 45 Millionen Tonnen Wasserstoff importiert werden müssen, nach deutschen Vorstellungen aus den äquatornahen Staaten Westafrikas, produziert mit Strom aus solarthermischen Kraftwerken. Mehrere 1000 dieser Kraftwerke müssten dafür gebaut werden, dazu eine Tankerflotte, um den Wasserstoff nach Europa zu transportieren, Pipelines, Elektrolyseure zur Gewinnung von Strom – ein langer Rattenschwanz von Aufgaben, die heute kaum über frühe Projektphasen hinaus gediehen sind. Es gibt also sehr viel zu tun. In Teil 2 beleuchten wir, wie realistisch diese Szenarien sind.