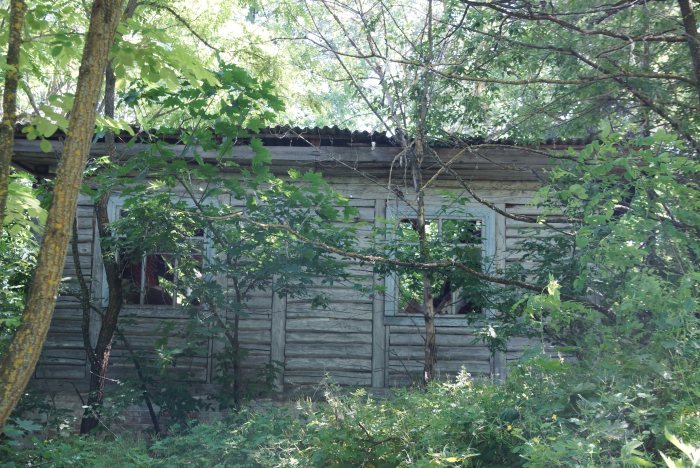

Der Evolutionsbiologe Anders Pape Møller vom Centre National du Recherche Scientifique in Paris sitzt im Schatten eines Apfelbaumes unweit des Checkpointes zur Sperrzone. Dort kann schon ein Tippfehler in den einzureichenden Dokumenten ausreichen, um den Zutritt zu verweigern. Dann helfen nur noch Kaffee oder Zigaretten als Schmiermittel. Es ist nur ein Steinwurf bis zum Waldrand, wo die Sperrzone beginnt. Eine alte Frau radelt in Zeitlupe vorbei, ein junger Mann stellt sein plärrendes Radio auf maximale Lautstärke, um sich dann an einem verrosteten Handwagen zu schaffen zu machen. Eine stattliche Schar Enten sucht auf einem weiten, ummauerten Hof nach Futter. Es sind die letzten Nutztiere in dieser Kolchose. Ställe, Verwaltungsgebäude, Wohnhäuser, ein Verladekran, ein paar rostige Traktoren: Alles ist dem Zerfall preisgegeben.

Jede 20. Rauchschwalbe mit Tumor

Møller reist seit 1993 jeden Sommer für ein paar Wochen nach Tschernobyl. Für den Dänen ist es ein einzigartiges Freiluftlabor. Er gilt als einer der weltweit führenden Experten für Rauchschwalben. Zehntausende hat er in seinem Forscherleben eingefangen, untersucht, beringt und wieder freigelassen, in der Hoffnung, sie eines Tages wiederzusehen, um Rückschlüsse auf ihre Entwicklung zu ziehen. Rauchschwalben legen zwischen ihren Sommer- und Winterquartieren Zehntausende von Kilometern zurück. Sie sind typische Kulturfolger. In Viehställen nisten sie besonders gerne, denn dort findet sich ihre Leibspeise, kleine Fluginsekten, zuhauf. Die Landwirte wissen diese Ernährungsform zu schätzen und öffnen ihnen im Frühjahr bereitwillig die Stalltore. Die Vögel mit den an einen Frack erinnernden, langen Schwanzfedern sind mit rund 20 Gramm wahre Fliegengewichte, pfeilschnell und wendig. Der Evolutionsbiologe fängt sie mit einem Fischernetz, das er vor den offenen Eingang eines verlassenen Stalles spannt. In dem gut und gern 100 Meter langen Gebäude, in dem einst Hunderte Kühe gehalten wurden, nisten sie. Mit ruhiger Hand befreit Møller die zierlichen, im Netz hängen gebliebenen Vögel aus ihrer ungemütlichen Lage und steckt sie in Stoffsäckchen. Unter dem Apfelbaum werden Møller und sein Mitarbeiter zu Erbsenzählern. Es gilt, eine ganze Reihe von Parametern, vom Geschlecht über das Gewicht bis zur Schwanzlänge, zu erfassen und auf ein Formular zu übertragen. Møller entnimmt etwas Blut und den Männchen Sperma, er zeichnet das Gefieder auf einem Blatt Papier nach. Schließlich beringt er sie. Das Prozedere dauert einige Minuten. Die Vögel lassen es stoisch über sich ergehen. Dann öffnet Møller seine Hand. Die Freiheit ruft. Doch einige der Rauchschwalben verharren eine Weile unbeweglich, um plötzlich mit kaum sichtbarem Flügelschlag in rasendem Tempo davonzufliegen. Es ist ein letzter Test über deren Befindlichkeit. Fliegen sie nicht aus freien Stücken weg, interpretiert Møller dies als Hinweis für eine generelle Schwäche.

https://mensch-und-atom.org/index.php/de/hintergrundneu2/tschernobyl/item/89-das-leiden-der-natur#sigProId93e3a74e06

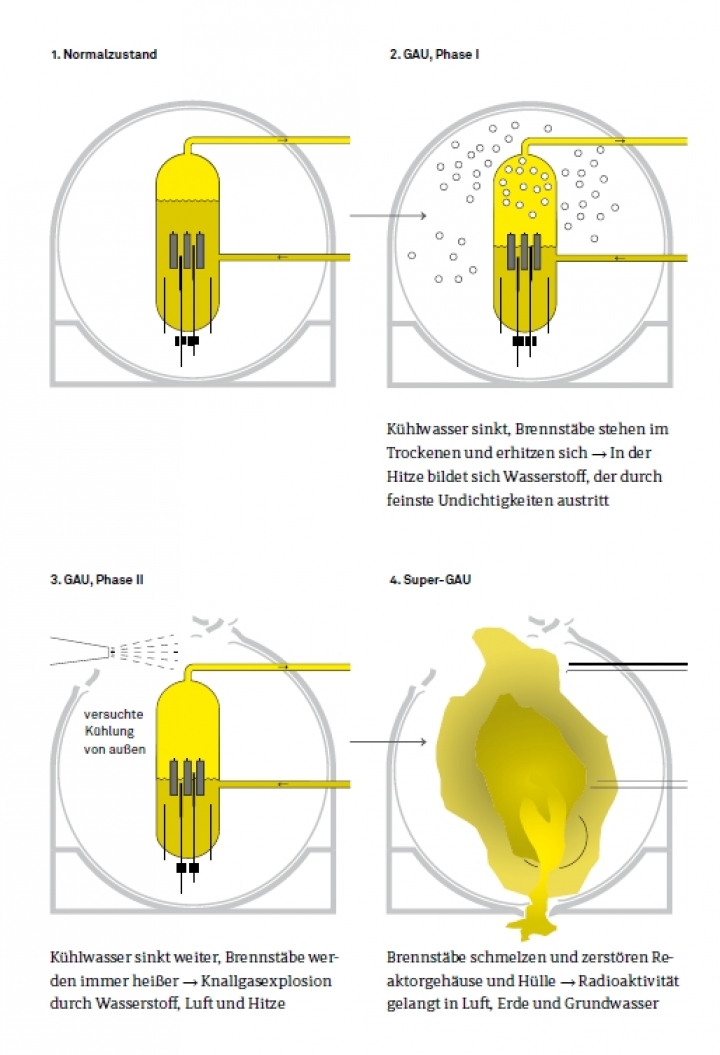

Die aufwändige Datenerhebung verfolgt ein Ziel: Herauszufinden, wie es um die Gesundheit der Rauchschwalben in der Nähe der Sperrzone bestellt ist. Denn nicht immer ist diese so offensichtlich wie beim Vogel, an dessen Bauch sich eine feste, stecknadelgroße Kugel ertasten lässt: ein Tumor. »Ich habe in Dänemark Zehntausende Rauchschwalben untersucht und dabei keinen einzigen Tumor gefunden. Hier leidet einer von 20 Vögeln an solchen Geschwülsten.« Diese extrem hohe Tumorrate ist eines einer ganzen Anzahl von Indizien, die nur einen Schluss zulassen: Die radioaktive Strahlung setzt den Rauchschwalben in einem erschreckenden Ausmaß zu. Etwa bezüglich der Fruchtbarkeit der Männchen. »Wir fangen Vögel in Zonen unterschiedlicher Strahlungsintensität ein«, erklärt Møller, »angefangen von Gebieten wie hier, außerhalb der Sperrzone, die nur eine geringfügig über dem natürlichen Niveau liegende Strahlung zeigen, bis zu den Hot Spots mit extrem hoher Strahlung wie dem ›roten Wald‹ in unmittelbarer Nähe des zerstörten Reaktors. Dort starben nach dem GAU die Bäume binnen weniger Tage ab. Die Resultate sind eindeutig: Je höher die Strahlung, desto geringer die Zeugungsfähigkeit der Männchen. Schon bei mittleren Strahlendosen sind viele unfruchtbar. Und das, obwohl sie ja nur vier bis fünf Monate im Jahr hier verbringen.« Sichtbare Zeichen der Strahlenschäden sind Verfärbungen des Federkleides und deformierte Schwanzfedern. «Unsere Resultate sind eindeutig. Die Folgen der Verstrahlung werden ganz erheblich unterschätzt. Bei Pflanzen, Tieren und wohl auch beim Menschen.« Doch eigentlich könne das niemanden überraschen, sagt Anders Møller. »Seit Madame Curie wissen wir ja, dass radioaktive Strahlung gefährlich ist. Doch niemand will davon hören. Ich hätte gescheiter meinen Vorsatz, die Krim zu besuchen, umgesetzt. Dafür ist es jetzt zu spät.«

Viele Bäume in der Sperrzone sind deformiert - wie diese Waldkiefer. Die Ursachen sind nicht erforscht. Es liegt aber nahe, dass diese Bäume genetisch geschädigt sind.

Die Studien von Anders Møller und weitere Forschungsarbeiten sind auf der Webseite der "Chernobyl Research Initiative" abrufbar.